石鈇山 正法寺について

正法寺の歴史

近藤篤山先生

正法寺と山々

歴史資料など

境内の御案内

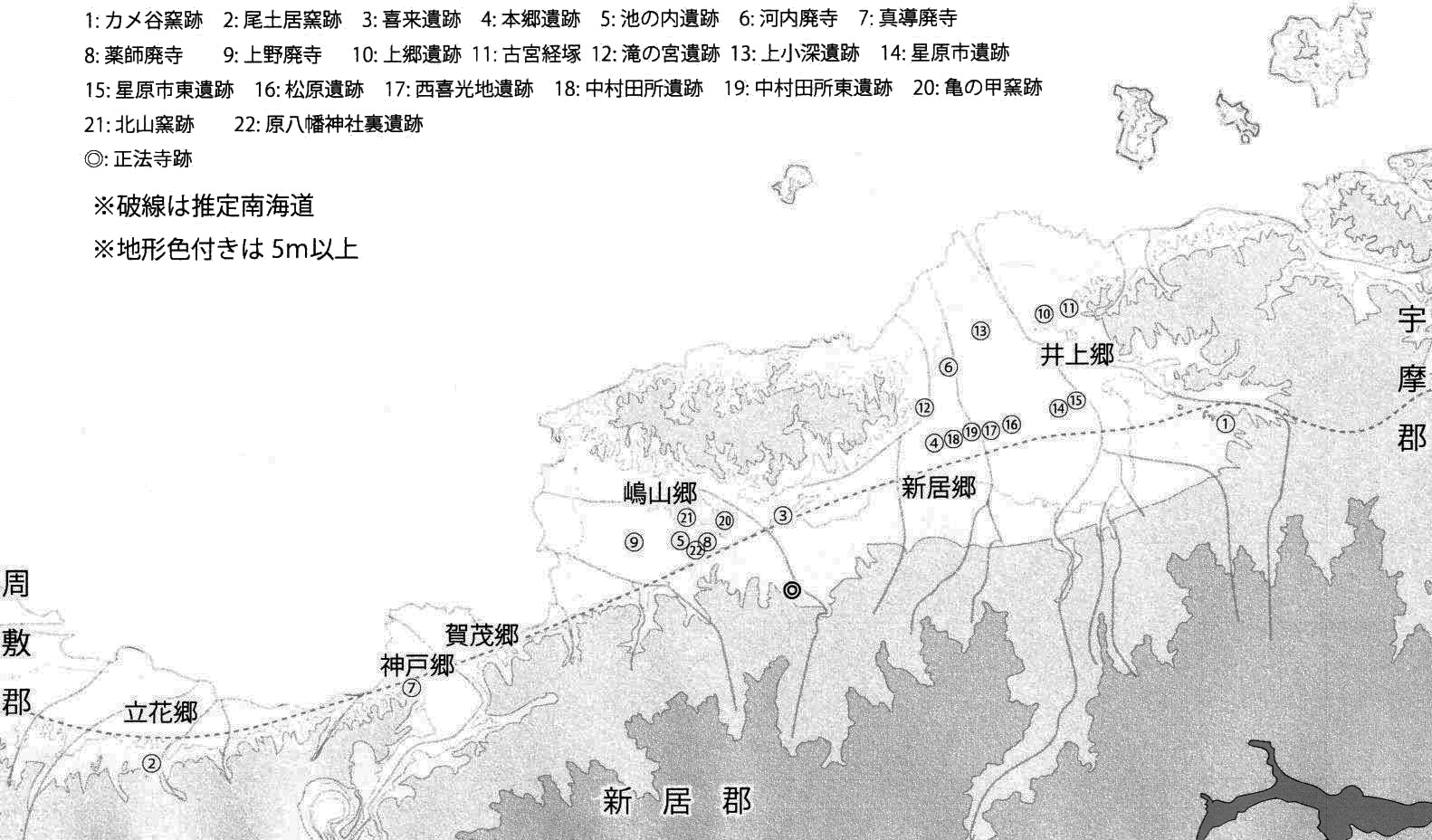

平安~鎌倉時代 新居氏の一族(島山氏)の名田 銀杏之木徳常

Link『新居浜市史調査報告書 与州新居系図』新居浜市電子図書館

| 試掘 報告 |

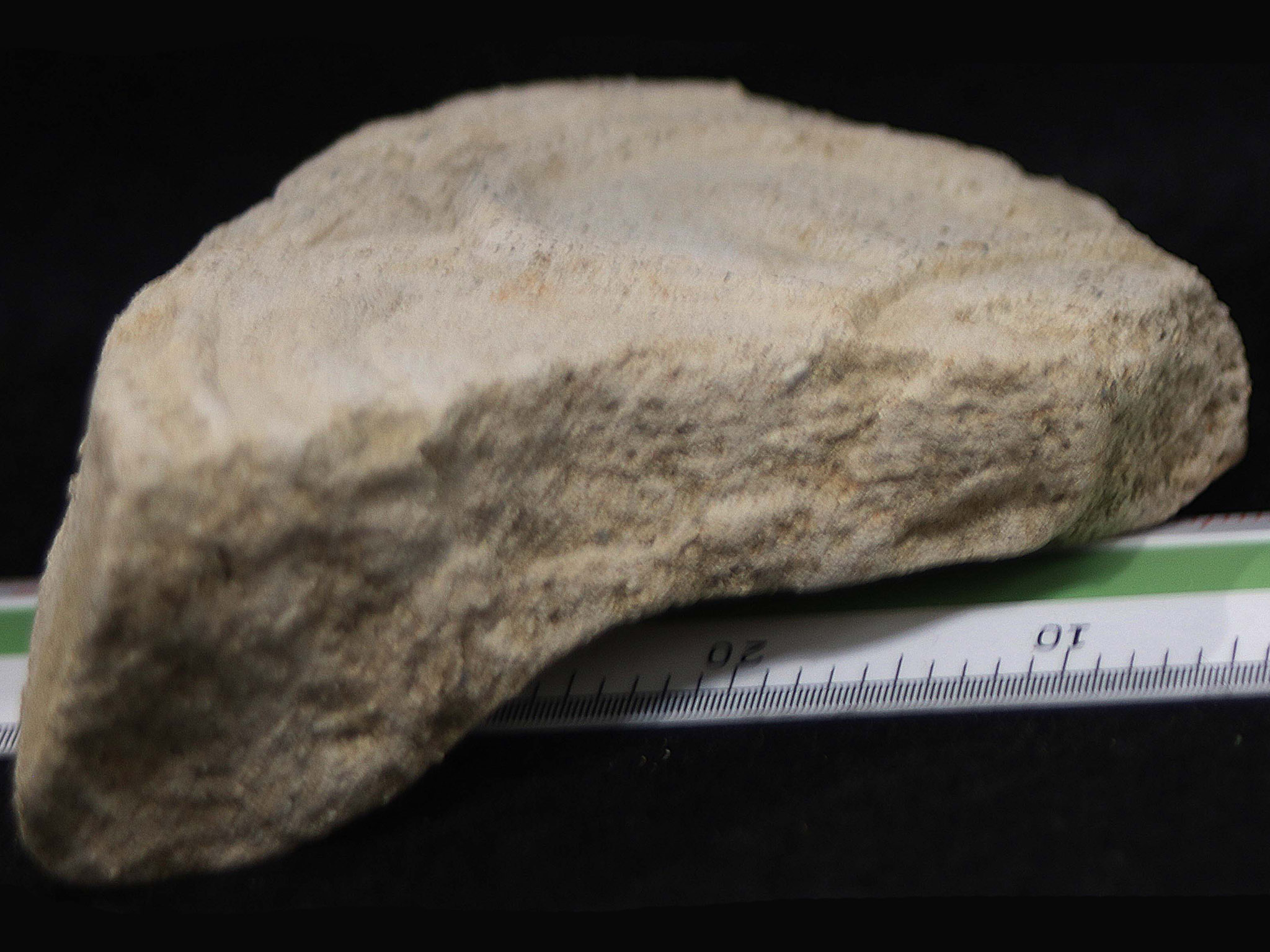

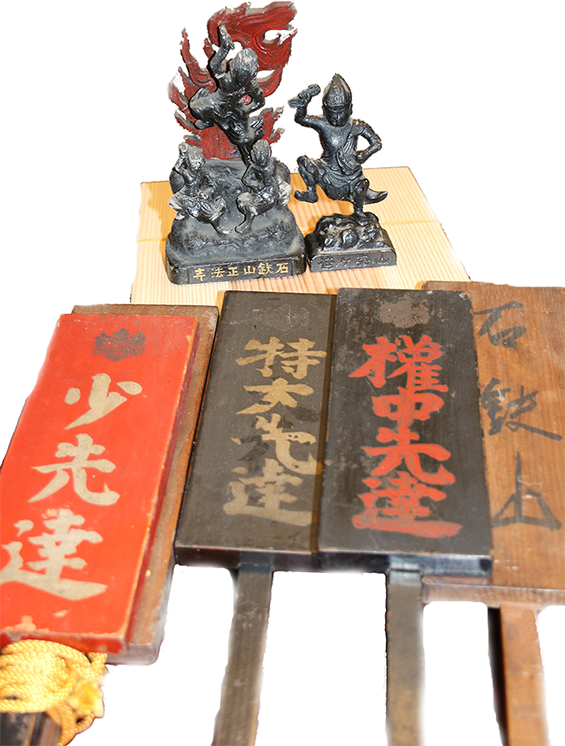

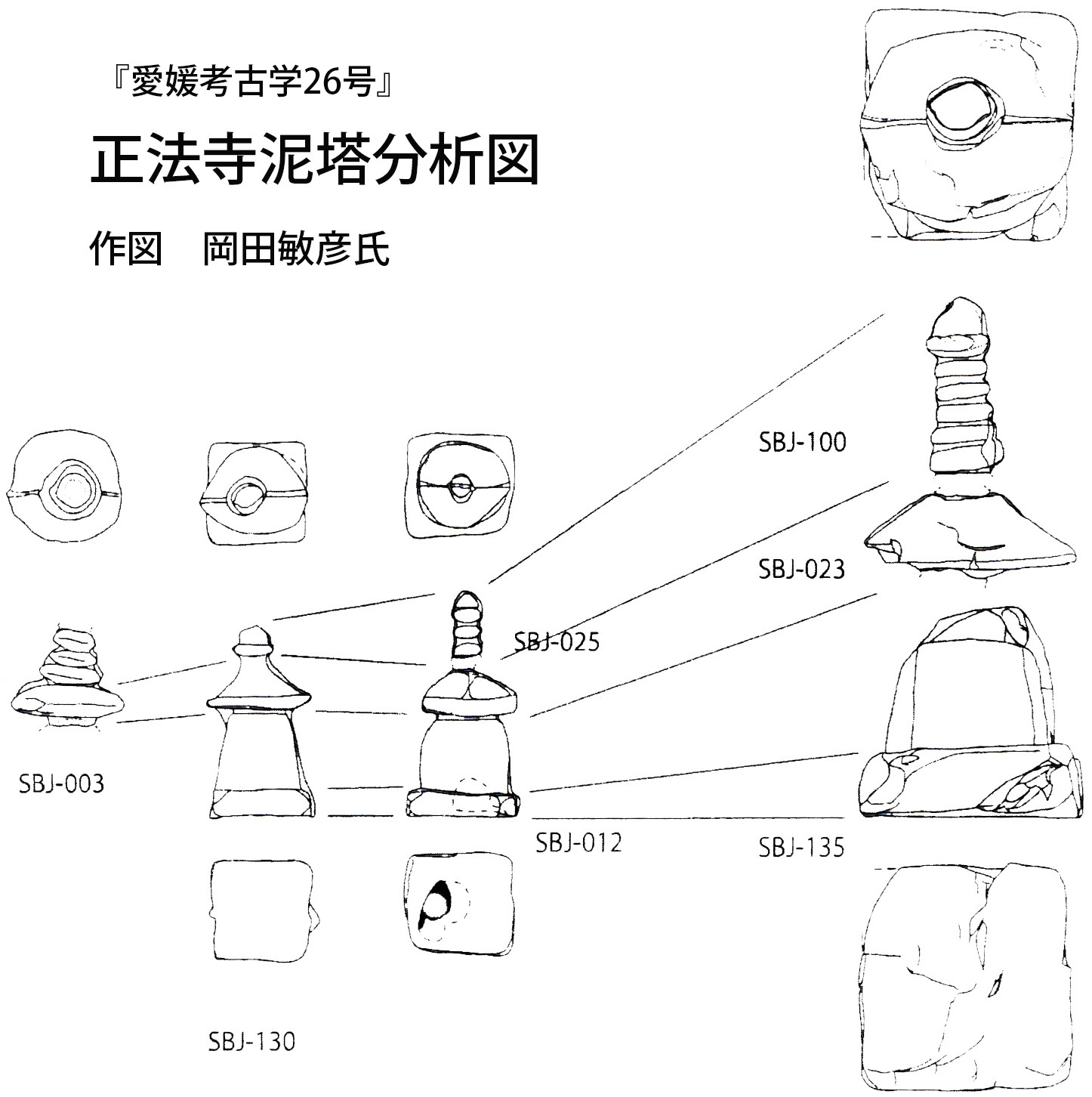

泥塔について正法寺の泥塔は奈良時代~平安時代にかけて作られたもので四国では当寺と四万十市でのみ出土している。

裏側に穴をあけ米などを入れ仏舎利のかわりとして奉納された。真言宗では泥塔法というご祈祷があり願主の息災延命や滅罪の為

行われた。 |

|---|---|

| 調査と 出土品 |

●クリックすると拡大表示 されます。   寺の石組みか?(ほぼ真北に延びる)と大小様々な泥塔      初日 一掘り目で泥塔を発見出土の泥塔等撮影記録 写真提供 山内隆夫氏※転載をされる場合、必ずご連絡をお願い致します。正法寺 鎌倉幕府との関係「新居浜市ふるさとラボ」保管 泥塔100点以上のうち一部。ラボにて是非間近でご覧ください。 R4年NHK大河『鎌倉殿の13人』の原資料、『吾妻鏡』には「泥塔供養」について記され、 旧大生院村市之川は鎌倉『覚園寺文書』に「伊豫國新居西条庄一河」の名で登場します。また西条市金剛院には源実朝の供養塔があります。 |

| 古瓦に ついて |

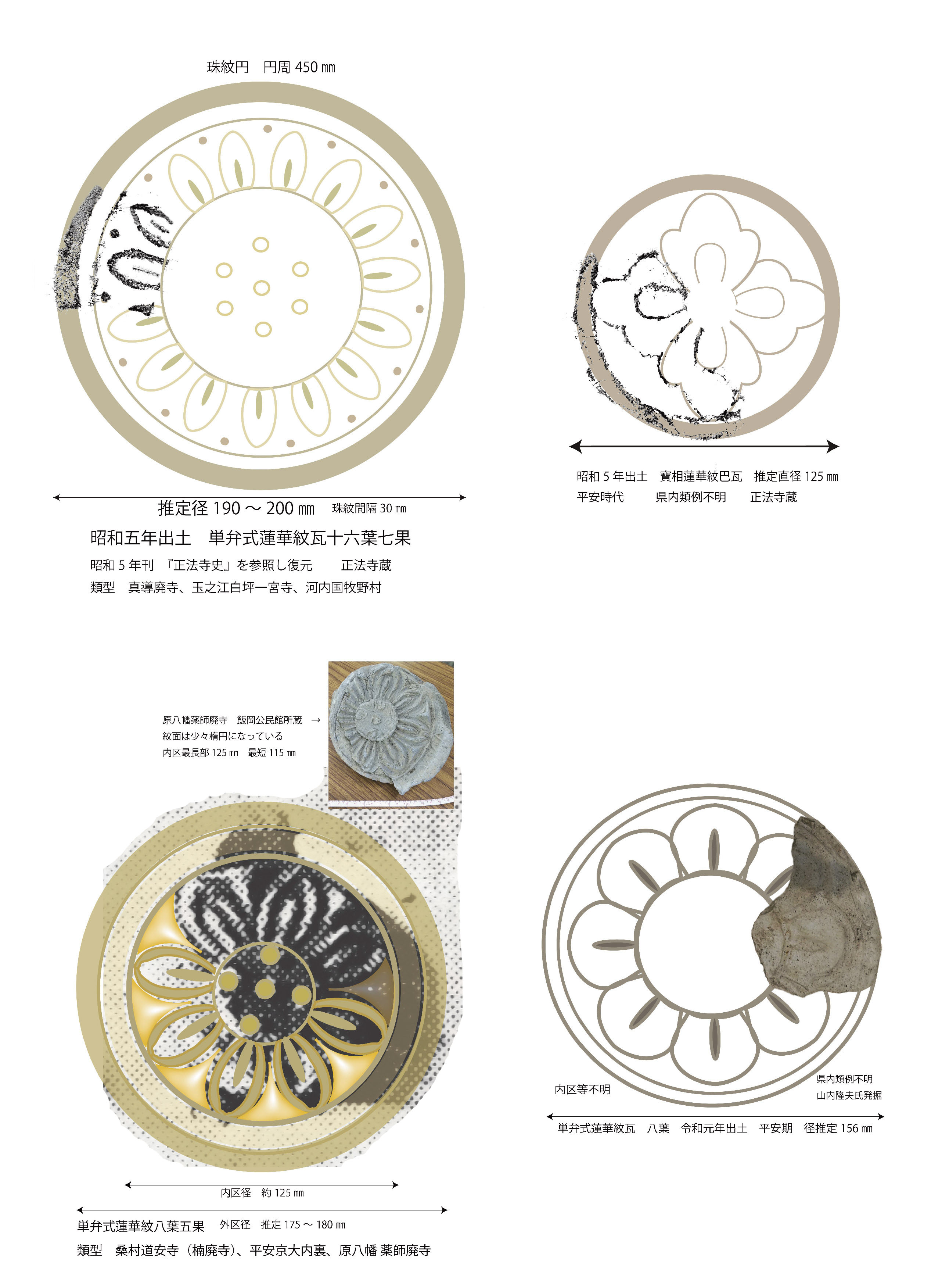

正法寺出土の瓦について 瓦の種類は単弁式蓮華文瓦、忍冬唐草文瓦、宝相蓮華文瓦、宝蓮花文唐草瓦等が出土しました。 ※昭和5年は松山市の鵜久森経峰(鵜久森熊太郎)と当寺の法岳、大詮の両上人。鵜久森氏は県内最古の法安寺、奈良原山経塚の発掘 で有名です。 平成30年は山内隆夫氏が中心となり試掘、田の深さ50㎝から奈良~平安期。深さ1m以上からは古墳時代や弥生期の土器が出 土しました。

平成30年出土 単弁八葉蓮華文 丸瓦 上からと側面 |

| 奈良~ 鎌倉期 まで |

|

|---|---|

| 寺の 創建 |

奈良時代この地

方には朝鮮から渡来した人々が住んでいたという事です。彼等は秦氏と言い優れた技術を身につけ 地域の人々から

聖王と呼ばれ尊敬されました。裏山には「聖王宮」という鎮守が祀られており、「王さん」と呼ばれ信仰を集めています。農耕、養蚕、綿織物、土木建築

の高い技術で地方を開発し豪族となりました。

当時朝廷では帰化人を保護し中央官僚として登用したり、地方へ派遣し開発にあたらせました。また仏教を伝え氏寺として各地に寺院を建立しました。奈良時代この地を神野郡

(かみのぐん)と言い、郡内に勢力を誇った秦氏から宮中に仕えた女性がいました。彼女は名君嵯峨天皇の乳母

をつとめ、功績により賀美野宿禰(かみのすくね)の称号を賜ったことが『続日本記』にあります。嵯峨天皇は幼名を乳母の名をとっ

て神野(かみの)親王と言い、郡名が同じ呼び名では恐れ多いので新居郡と郡名をかえました。

この賀美野宿禰が退官して当地に帰郷し天皇の許しを得て秦氏の氏寺として建てたのが正法寺といわれています。 奈良時代この地

方には朝鮮から渡来した人々が住んでいたという事です。彼等は秦氏と言い優れた技術を身につけ 地域の人々から

聖王と呼ばれ尊敬されました。裏山には「聖王宮」という鎮守が祀られており、「王さん」と呼ばれ信仰を集めています。農耕、養蚕、綿織物、土木建築

の高い技術で地方を開発し豪族となりました。

当時朝廷では帰化人を保護し中央官僚として登用したり、地方へ派遣し開発にあたらせました。また仏教を伝え氏寺として各地に寺院を建立しました。奈良時代この地を神野郡

(かみのぐん)と言い、郡内に勢力を誇った秦氏から宮中に仕えた女性がいました。彼女は名君嵯峨天皇の乳母

をつとめ、功績により賀美野宿禰(かみのすくね)の称号を賜ったことが『続日本記』にあります。嵯峨天皇は幼名を乳母の名をとっ

て神野(かみの)親王と言い、郡名が同じ呼び名では恐れ多いので新居郡と郡名をかえました。

この賀美野宿禰が退官して当地に帰郷し天皇の許しを得て秦氏の氏寺として建てたのが正法寺といわれています。 |

| 正法寺 と山岳 信仰 |

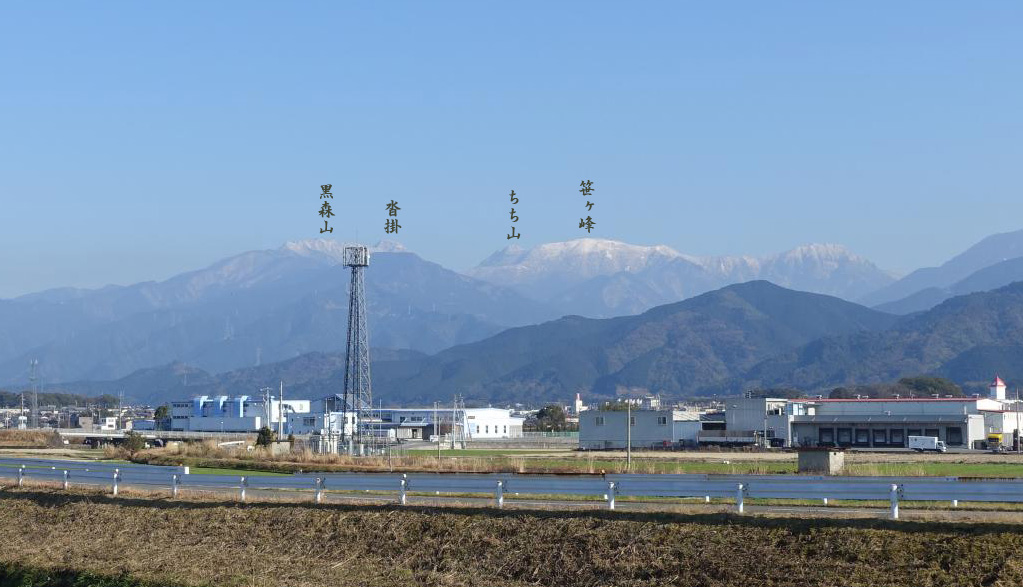

笹

ケ峯は新居浜の西南、1860mの高山です。伊予の高嶺とも呼ばれ、奈良の大峯山のように聖山です。寺伝や大生

院村庄屋文書によると古くから正法寺が別当となり、頂上に石鉄大権現を勧請して修験

道の道場として栄えたようです。奈良時代、西条市小松に法安寺という大きな寺があり灼然という高僧がいて弟子に上仙という僧侶がいました。出身は神野郡の秦氏と

いうことです。上仙は『日本霊異記』によると、浄行を積んだ功徳によって嵯峨天皇に生れ変っ

たという伝説がある人です。正法寺はこの上仙を開基としております。また上仙が山上に留まり修行を積んだ山は笹ケ峯であるともい

われています。山岳宗教が発達し多くの修験者が集まり、笹ケ峯が栄えたのは平安時代~鎌倉初期頃までで

あったようです。その後、室町時代に入り信仰形態が瓶ケ森、石鎚山と西の山に移ったようで正法寺の盛運もそれを外護した秦氏勢力と共に衰え、荘園時代から武家時代と

歴史の変遷に従って衰微したということです。 笹

ケ峯は新居浜の西南、1860mの高山です。伊予の高嶺とも呼ばれ、奈良の大峯山のように聖山です。寺伝や大生

院村庄屋文書によると古くから正法寺が別当となり、頂上に石鉄大権現を勧請して修験

道の道場として栄えたようです。奈良時代、西条市小松に法安寺という大きな寺があり灼然という高僧がいて弟子に上仙という僧侶がいました。出身は神野郡の秦氏と

いうことです。上仙は『日本霊異記』によると、浄行を積んだ功徳によって嵯峨天皇に生れ変っ

たという伝説がある人です。正法寺はこの上仙を開基としております。また上仙が山上に留まり修行を積んだ山は笹ケ峯であるともい

われています。山岳宗教が発達し多くの修験者が集まり、笹ケ峯が栄えたのは平安時代~鎌倉初期頃までで

あったようです。その後、室町時代に入り信仰形態が瓶ケ森、石鎚山と西の山に移ったようで正法寺の盛運もそれを外護した秦氏勢力と共に衰え、荘園時代から武家時代と

歴史の変遷に従って衰微したということです。上仙菩薩奥津城 新居浜市役所前 |

| 室町~ 安土 桃山期 |

応

仁の乱(1467)の頃は讃岐細川氏、伊予河野氏が新居氏、高橋氏をまき込んで、宇摩、新居、周桑郡一帯を戦場とし

た為、正法寺も戦禍に遇い、護法維持に困難をきわめたということです。降って戦国時代、四国を統一した長宗我部元親を攻め豊臣秀吉は中国地方の吉川、小早川連合軍を今治の

桜井浜に上陸させました。そして周桑、新居浜の石川、金子連合軍が立てこもる高 峠、高尾の城を攻めました。(天正の陣)

西条、新居浜は主戦場となり、金子城等ことごとく落城しました。また付近の寺社も灰燼に帰し正法寺も堂宇、仏像、什物等焼失したと文書に書かれて

います。戦には後に庄屋となる高橋伊賀守も金子連合軍の一員として戦いました。 応

仁の乱(1467)の頃は讃岐細川氏、伊予河野氏が新居氏、高橋氏をまき込んで、宇摩、新居、周桑郡一帯を戦場とし

た為、正法寺も戦禍に遇い、護法維持に困難をきわめたということです。降って戦国時代、四国を統一した長宗我部元親を攻め豊臣秀吉は中国地方の吉川、小早川連合軍を今治の

桜井浜に上陸させました。そして周桑、新居浜の石川、金子連合軍が立てこもる高 峠、高尾の城を攻めました。(天正の陣)

西条、新居浜は主戦場となり、金子城等ことごとく落城しました。また付近の寺社も灰燼に帰し正法寺も堂宇、仏像、什物等焼失したと文書に書かれて

います。戦には後に庄屋となる高橋伊賀守も金子連合軍の一員として戦いました。広大であったかつての正法寺 手前の古墳は王塚 |

| 江戸期 の寺 |

正

法寺は元禄年間にも全焼しました。その後、渦井川の氾濫もあり、奈良時代から続いた境内地を放棄し今の山裾に移りまし

た。移築は元禄年間に讃岐塩飽高見島の人、秀印上人によって行われ

ました。薬師堂は享保三年(1718)真任上人の手によって行われ棟札には「奉建立薬師堂一宇 総檀中」と記され、施主高橋甚五衛門、組頭曽我部七兵衛、天野九右

衛門、大壇那庄屋高橋六兵衛の名が見えます。檀家あげての大事業でした。山裾に移ったのちにも災害にあったのか客殿(旧本堂)は

文政八年(1825)智雄上人の代に再建されました。棟札には「奉再建 本堂一宇」現住沙門権大僧都

智雄代と書かれています。注目すべきは小松藩の家老の名、一柳左膳、喜多川舎人等の名も書かれていて藩の協力のもと再建が行われたようです。もちろん当村の庄屋高橋大助の

名も見られます。総檀中が寄進やら奉仕で敬仏の誠を尽しました。旧本堂上段の間の作りは近代の名作であり、当時建築に当った大工

の誠意 と優秀な技術がしのばれます。 正

法寺は元禄年間にも全焼しました。その後、渦井川の氾濫もあり、奈良時代から続いた境内地を放棄し今の山裾に移りまし

た。移築は元禄年間に讃岐塩飽高見島の人、秀印上人によって行われ

ました。薬師堂は享保三年(1718)真任上人の手によって行われ棟札には「奉建立薬師堂一宇 総檀中」と記され、施主高橋甚五衛門、組頭曽我部七兵衛、天野九右

衛門、大壇那庄屋高橋六兵衛の名が見えます。檀家あげての大事業でした。山裾に移ったのちにも災害にあったのか客殿(旧本堂)は

文政八年(1825)智雄上人の代に再建されました。棟札には「奉再建 本堂一宇」現住沙門権大僧都

智雄代と書かれています。注目すべきは小松藩の家老の名、一柳左膳、喜多川舎人等の名も書かれていて藩の協力のもと再建が行われたようです。もちろん当村の庄屋高橋大助の

名も見られます。総檀中が寄進やら奉仕で敬仏の誠を尽しました。旧本堂上段の間の作りは近代の名作であり、当時建築に当った大工

の誠意 と優秀な技術がしのばれます。客殿(旧本堂)上段の間 伝小松藩の武家屋敷 |

正法寺と近藤篤山

冬夜遊正法寺

天寒諸品静 寺晩対空山

鐘歇雲松外 燭明窓竹間

杯盤忘世間 談話叩玄関

名利百年事 何如一夜閑

- 冬夜正法寺に遊ぶ -天寒くして諸品静かなり

寺晩にして空山に対す

鐘は歇む雲松の外

燭明窓竹の間

杯盤に世間を忘れ

談話玄関を叩く

名利百年の事

何ぞ一夜の閑に如かん

篤山先生(近藤高太郎)から栄澄師への御礼状

※関連記事:近藤篤山フォーラム

近藤篤山先生略年譜

明和三年 1766年 土居町の高橋家に生まれる明和八年 1771年 生母の離別にあう

天明八年 1788年 大阪で儒学者、尾藤二洲の塾に入門

寛政三年 1791年 二洲先生幕府儒官となり江戸へ移住

寛政六年 1794年 江戸の昌平黌に入門し再度、二洲先生の教えをうける

寛政九年 1797年 郷里へ帰る

寛政十年 1798年 川之江に塾を開く

享和三年 1803年 小松藩の招聘、藩校養正館儒官となる。大生院と小松往復

文化三年 1806年 現在の屋敷に移る

文化十年 1813年 12月4日篤山師、尾藤二州死去、先生痛嘆五十日喪に伏す

天保十三年 1842年 四十年以上の徳行、教育に対し、幕府より表彰される

弘化三年 1846年 2月25日 八十一歳をもって没す

篤山先生と大生院

篤山先生が大生院に居を移されたのは、享和二年(1802)です。お父さまの高橋甚内翁が別子銅山のお役を退かれ たのを機に親孝行をかねて大生院に住むことになりました。小松藩日誌の篤山先生関係の記載を見ると、 「文化十二年十月三日、大生院村先生父方従弟高橋仁右衛門死去」高橋仁右衛門は大生院村九代目の庄屋です。また「文政二年二月七日、先生父方伯母、飯尾才惣の実母死去」 とあります。篤山先生と大生院八代庄屋高橋喜平次は伯父、甥の関係になり、父、甚内と喜平次は兄弟となります。さらに隣村の岸ノ 下庄屋飯尾家とも深い姻戚関係となります。これを 見ると篤山先生のふるさと宇摩郡土居中村の高橋家と大生院庄屋高橋家、岸ノ下庄屋飯尾家とは縁続きであったと言うことになります。それだけに幼少の頃から大生院は懐かしい 所であり、心安まる所であったと思われます。当寺に残る天保時代の書簡の中には、高橋家のものや岸ノ下飯尾才惣のものや篤山自身の物があ り、生涯に亘っての親交の様子が偲ばれます。好住白雲紅樹裏 與󠄀君唱太平歌

好みて住す白雲紅樹の裏、君とともに同じく唱す太平の歌※文化元年正月に父、旦齋と大生院にお住まいのころ詠まれた漢詩。紅樹は正法寺の藪椿を表しているとのこと。

小松藩会所日誌 大生院関係記述抜粋

●享和2年 1802年 37歳父旦齋、別子村より大生院に隠制。篤山、川之江の塾を閉じ大生院に移住。

●享和3年 1803年 38歳

藩主一柳頼親の要請に応じ、賓師の禮を持って遇せられる。以後小松に往還。四年間。

●享和4年 1804年 39歳 正月13日大生院まで先生をお迎え一行7名の御駕籠

3月 1日大生院へ帰る。以後月1回往復。近藤高太郎、大生院へ親対面のため罷越す旨

●文化2年 1805年 40歳 7月18日大生院村より小松に帰る

8月 6日小松へ引越勧められる。8日先生大生院へ

●文化3年 1806年 41歳 正月12日大生院村まで送迎

2月10日大生院へ 。3月 8日先生一家小松へ引越、以後小松に住む

●文化12年 1815年 50歳 10月 3日大生院村先生父方従弟、高橋仁右衛門死去

●文化13年 1816年 51歳 父旦齋老八十の賀ご祝儀くださる。

●文政元年 1817年 52歳 12月29日父旦齋翁ご逝去

●文政2年 1818年 54歳 父方伯母、飯尾才惣の実母(岸ノ下庄家)死去

●文政11年 1827年 63歳 11月12日大生院庄家、高橋大助、入塾

●天保8年 1837年 73歳 7月27日曽我部陸之助(組頭)父方従妹の続き忌服

●天保13年 1842年 77歳 2月24日殿様より隠居許される

阿波閑々子について

『醫王殿』薬師堂扁額

阿波閑々子(1752-1827)こと峻山(諱 空如)は葛城の慈雲尊者(慈雲飲光)のもとで修業をし郷里徳島の小松島に閑居した。律僧であり書家と しても名をなした。当山との関係は不明だが8代住職栄澄師や近藤篤山先生とほぼ同年代である。『小松邑誌』にあるように阿波の参詣人に天 明~天保頃、石鎚山系への先達を勤めた縁か戒律の伝授などで縁ができ揮毫に応じたと思われる。薬師堂額、掛け軸、屏風の三つが残る。

正法寺と山々

笹ヶ峰について

(左)丸山荘から見る頂上 (右)笹ヶ峰の高山植物

笹ヶ

峰は西条市の南東に位置します。特に名前の由来にもなっている山頂付近から中腹にかけて茂っている笹原が非常に美しい山です。頂上から

は、晴れていれば石鎚山、今治、遠くは松山、香川県坂出まで見渡せます。山荘から笹ヶ峰頂上へのルートは二つ

あって正面から笹原をつづら折に上って行く道と丸山荘裏側からちち山にむけて登り、山頂にいく道(もみじ谷ルート)が

あります。正法寺では登りは、もみじ谷ルートでのぼり、下りは正面ルートで下ります。

笹ヶ

峰は西条市の南東に位置します。特に名前の由来にもなっている山頂付近から中腹にかけて茂っている笹原が非常に美しい山です。頂上から

は、晴れていれば石鎚山、今治、遠くは松山、香川県坂出まで見渡せます。山荘から笹ヶ峰頂上へのルートは二つ

あって正面から笹原をつづら折に上って行く道と丸山荘裏側からちち山にむけて登り、山頂にいく道(もみじ谷ルート)が

あります。正法寺では登りは、もみじ谷ルートでのぼり、下りは正面ルートで下ります。

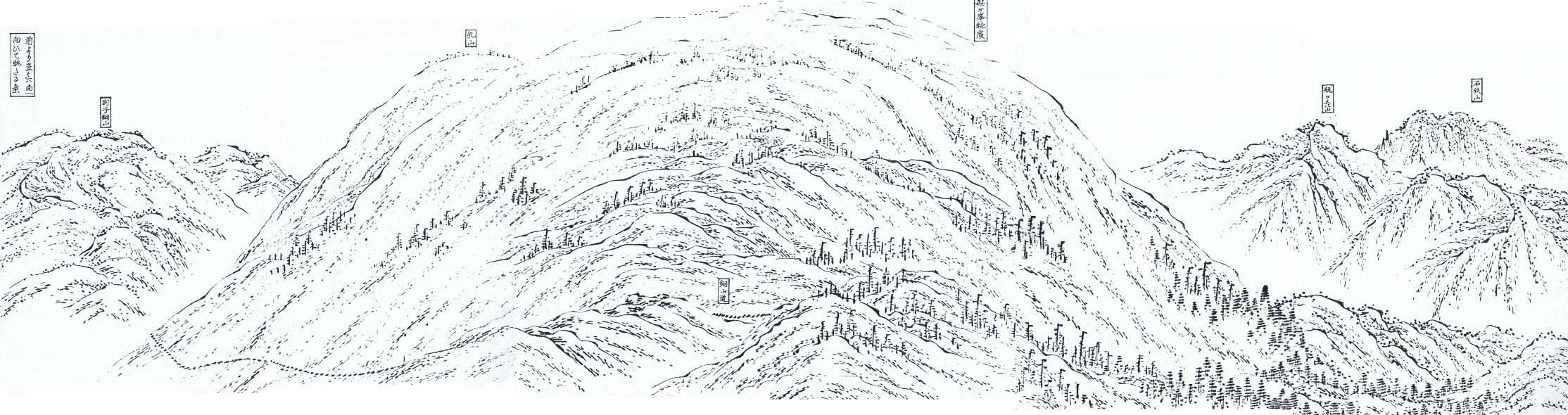

沓掛より笹ヶ峰の眺め 『西条誌』

正法 寺では毎年、笹ヶ峰のお山開きをしています。笹ヶ峰は伊予西条藩の「西条誌」江戸時代編纂の書物にも紹介されており石峰(石

鎚)、瓶峰(瓶ヶ森)、笹峰(笹ヶ峰)を西条藩の御領分の三座と呼び古くから信仰の対象となっていました。 以下『西条誌

六』天保六年より抜粋 「笹ヶ峰 吉居の在所より笹ヶ峰頂上迄百町ありという。この山遠く望めば峯の形まどかに穏やかなる様に見ゆ。登りて踏めば平所

なし。-略- 頂きに伊予池と称する処あり。弐、三間四方のくぼみなり。雨乞に来る修験のもののなせるよしにて旧 はこの池に六、

七寸囲なる瓶を据え天水を蓄え、その水をとり帰り符を出し田野に立つ瓶 今は破れて数片かの窪に遺れりここより一町ほど南は土佐池

というあり -略- 南に土佐の山深く多しといえ共、一もこの笹峰(せいほう)に及ぶものなし。石鎚・瓶が森に、この三山を合わ

せて、これを御領分の三山と称す。石鎚を以て第一兄とす。二、三年長ぜるが如し。瓶が森とこの峰は、仲と叔(次男、三男)との

間、定め難し。」

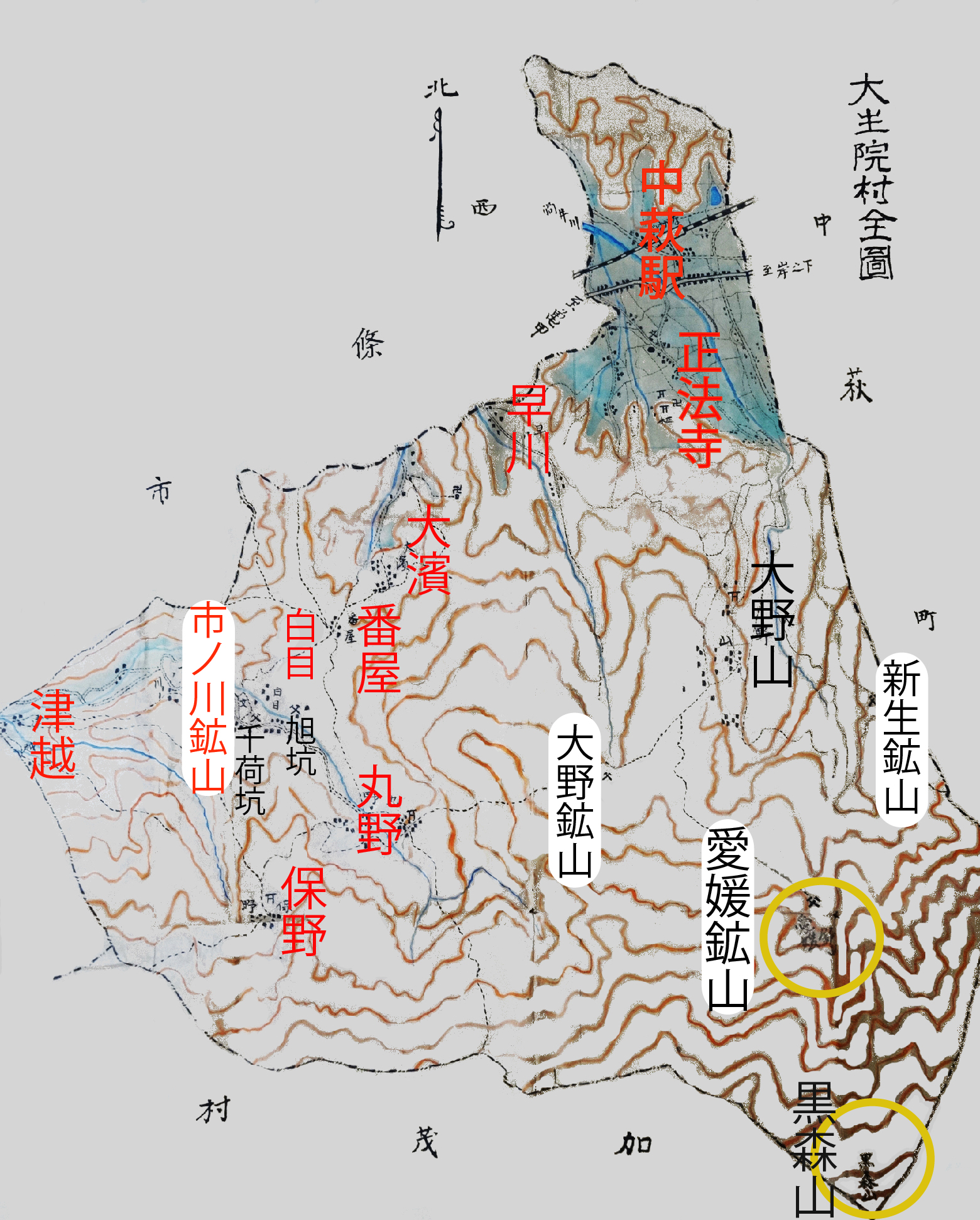

『大生院村全図』(昭和初期)/アンチモンで有名な市之川鉱山も旧大生院村

『小松邑志』 万延元年(一八六〇)より

「正法寺 古義真言 石鈇山往生院と号す。本尊不動明王。御室御所直末。往古は石鈇山別当にて、寺今の寺前の道の下に在り。

今そ の地の田

字を往生と云。又鐘楼堂と云へる田字もあり。本この寺の院号をとって村名とす。年々阿州の石鈇山参詣人は来て先達を頼しが文化年中西条の実相院と言へる修験へ先達を譲りし

と云

石鉄権現 鎮守 社正法寺境内に在り

聖王権現 別社 社正法寺境内に在り

大門杖立 土佐山笹ヶ峰の道の深山にあり往古石鈇山権現笹ヶ峰にましませし時大門のありし処と云

正法寺末庵

徳見堂 本尊地蔵菩薩、岸影にあり

地蔵堂 本村にあり

薬師堂 大野山上の平にあり

観音堂 大野山中の平にあり

阿弥陀堂 大野山 谷 にあり」

笹ヶ峰付近の山 google map

昭和の中頃は、正法寺の裏山から尾根伝いに大野山→峰野峰→傾吹→堂ヶ成→黒森山→沓掛→笹ヶ峰の正法寺小屋までの行程を明け方の三時に

出発 し夕方に山小屋に到着

していたとのことです。大生院より笹ヶ峰は黒森山の真裏にあり見られませんが、新居浜市の川東や旧東予市からは、なだ

らかで雄大な稜線を見られます。直接眺められない為、正法寺の古道を長時間歩いて黒森を越えた時に見える眺めは感動的であったと思われま

す。

昭和の中頃は、正法寺の裏山から尾根伝いに大野山→峰野峰→傾吹→堂ヶ成→黒森山→沓掛→笹ヶ峰の正法寺小屋までの行程を明け方の三時に

出発 し夕方に山小屋に到着

していたとのことです。大生院より笹ヶ峰は黒森山の真裏にあり見られませんが、新居浜市の川東や旧東予市からは、なだ

らかで雄大な稜線を見られます。直接眺められない為、正法寺の古道を長時間歩いて黒森を越えた時に見える眺めは感動的であったと思われま

す。

(※注意)現在、大生院側から黒森山、笹ヶ峰へ登るルートは平成16年の土砂災害以後、道が傷み大変危険ですのでルートの案内はお断りし

ています。

堂ヶ成の権現様へは西条市吉居から登るルートをおすすめ致します。尚、七月の山開き行事には檀家外の方も参加できます。参加ご希望の方は正法寺までご

連絡くださ い。服装は山歩きの服装で大丈夫です。詳細はお問い合わせください。

大 野 山(大生院の南)

大生院の南に大野山があり山沿いを渦井川が蛇行し流れています。銚子の滝に至る道にはかつての集落跡や昔話にも登場す

る「馬椿」やお宮があります。昭和初期には千人近い人が暮らしていました。ふもとから、谷山、中ノ成、柿ノ成、野添、上ノ成という順に集落が

あり集落へは大野山の尾根づたいに車のない時代は登っていました。平成5年頃に大野山地区に最後まで住んでいた方がお

りられ人がいなくなりました。大野山には愛媛鉱山があり銅の他、色々な鉱物が掘られていました。堂ヶ成への登山道沿いには鉱石を投

げおろしたといわれる場所や石垣をつんだ集落の跡が残ります。千人もの村であったため学校も大野山分校(中之成)があり渦井川

沿いには中萩駅まで延びる鉱石運搬用のトロッコ道が続いていました。寺の檀家も大野山に住まれており葬儀のときは山に登り葬儀をすませ集落で一泊して寺に帰っ

たそうです。昭和初期の賑わいは山にありませんが杉や檜が集

落跡に生えて再びもとの山に戻りつつあります。川は「なが淵」、「ドンドロ淵」、養魚場のあたりの「谷」と言われた地区は初夏などは気

持ちのいいところです。人が絶えた大野山ですが最近は地区の人々の活動で蛍祭りを行ったり、鱒釣り大会を行ったりと自然に触れあう場として見直さ

れています。

大生院の南に大野山があり山沿いを渦井川が蛇行し流れています。銚子の滝に至る道にはかつての集落跡や昔話にも登場す

る「馬椿」やお宮があります。昭和初期には千人近い人が暮らしていました。ふもとから、谷山、中ノ成、柿ノ成、野添、上ノ成という順に集落が

あり集落へは大野山の尾根づたいに車のない時代は登っていました。平成5年頃に大野山地区に最後まで住んでいた方がお

りられ人がいなくなりました。大野山には愛媛鉱山があり銅の他、色々な鉱物が掘られていました。堂ヶ成への登山道沿いには鉱石を投

げおろしたといわれる場所や石垣をつんだ集落の跡が残ります。千人もの村であったため学校も大野山分校(中之成)があり渦井川

沿いには中萩駅まで延びる鉱石運搬用のトロッコ道が続いていました。寺の檀家も大野山に住まれており葬儀のときは山に登り葬儀をすませ集落で一泊して寺に帰っ

たそうです。昭和初期の賑わいは山にありませんが杉や檜が集

落跡に生えて再びもとの山に戻りつつあります。川は「なが淵」、「ドンドロ淵」、養魚場のあたりの「谷」と言われた地区は初夏などは気

持ちのいいところです。人が絶えた大野山ですが最近は地区の人々の活動で蛍祭りを行ったり、鱒釣り大会を行ったりと自然に触れあう場として見直さ

れています。 (上之成生 曽我部繁博さん)

(上之成生 曽我部繁博さん)写真上: 谷 のあたりの渓流

平成12年当山行者と登った折、鉱山跡集落に大きな五右衛門風呂が残り、山奥に人が住んでいたということに驚きました。

写真下:H 20.4 「名木探索」中之成 大榎(エノキ)

八 巻 山(はちまきやま)東赤石山系

赤銅色のお山

平成13年4月28、29日と新居浜市南部の赤石山系の八巻山に正法寺の石鎚権現様の分神である八巻権現様を山頂にて開眼し御遷座致しまし た。当 日は、午前7時に正法寺に集合し、八巻山登山口である瀬場を8:40に出発、約4時間かけて赤石山荘に到着しました。山荘に至る途中には、アケ ボノツツジが淡いピンクで山の斜面に満開になっており、険しい山道の疲れも忘れさせてくれました。山荘で昼食をとった後、13:40より頂上 に向け出発。山荘の主人であり、今回に計画の発起人でもある安森滋氏と計画に賛同した方々、正法寺修験会の方々で山頂に向かいまし た。山荘から頂上へはそれまでの道とは異なり、岩肌が剥き出しになった山道を歩きました。通常この付近の山は木や緑で覆われていることが多いのですが、八巻山の場合、赤い 岩と背の低い松で参加した方は「ジュラッシクパークのようだ(恐竜映画)」と言う方もおられました。苦労しながら14:20頂上に 到着し、遷座式を行いました。権現様は銅で出来ており、赤いお姿が山の風景の印象と良く合っていました。 頂上では願文を奉読、皆で読経を行った後、お神酒をいただき修験会の方々が権現加持を参加者に行いました。下山後、山荘前庭で護摩を行い、安森氏からお礼の挨拶がありまし た。その後山荘の前管理人であり3月まで笹ヶ峰丸山荘の管理人であった伊藤朝春氏からも祝辞とともに挨拶があり、 「笹ヶ峰で三十年以上大変お世話になり、ありがとうございました。」とお話があると、参加者からも「長い間お世話になりました」と声があがりました。その後、各自部 屋にて宴会が始まり、夜は花火で盛り上がりました。翌日はあいにくの雨でしたが、新緑の美しい木々の中、下山し正 午に正法寺に到着、薬師堂の権現様にご報告いたしました。皆様のご協力により八巻山頂に無事権現さまを遷座出来ました。大変ありがとうございました。

アケボノツツジ

歴史資料archive

お寺での講演会、地域の話をまとめてあります。

詳しく学びたい方へ

『小さな藩の奇跡 伊予小松藩会所日記を読む 』角川ソフィア文庫

『新居浜のむかしばなし』新居浜市教育委員会

『新居浜市の歴史』新居浜市市史編纂室

『親子三代 笹ヶ峰物語』安森滋著

『四国秘境物語』 安森滋著

『今治夜話・小松邑志』伊予史談会

『山岳信仰』中公新書 鈴木正崇著

『山の宗教』角川ソフィア文庫 五来重著

『大生院郷土誌』大生院公民館

『秦氏の夢 長宗我部元親 』長宗我部友親著 河出書房

『地名の由来 新居浜』新居浜市教育委員会 s55発行

『市之川鉱山物語』現代図書 田邊一郎編著

寺の創建は発掘調査により奈

良時代と推定されます。文献によると新居浜郡

(旧神野郡)は東大寺の穀倉地であり重要な地域でした。昭和5年と平成30年、

史実に基づき正法寺前の田を発掘すると泥塔(でいとう)や瓦が多数発見されました。創建以来、寺は人々の心の支

えとなり当地の発展を見守ってきました。

現在の諸堂は、江戸期に京都御室派 仁和寺の末寺となり、山際へ移転建立されたものです。寺の名は石鈇山

(いしづちざん)往生院(おうじょういん)正法寺 (しょうぼうじ)と言 い地名の「大生院」は寺名からとられ

ました。かつての境内は前の田で広さは東西約100m、南北約500m、約五町歩の面積でした。広大な寺域には中門・金堂・講堂・鐘楼・

庫裏等の七堂伽藍があり瓦葺き

の寺が建っていました。今も田の名に築山・中門・鐘楼堂・蓮池・錦堂の名が残ります。また境内にそびえていたという 銀杏が

あり小字を銀杏木と言います。古くから布目瓦や泥塔・陶片が出土し、 年代は 奈良時代から江戸期にわたります。

寺の創建は発掘調査により奈

良時代と推定されます。文献によると新居浜郡

(旧神野郡)は東大寺の穀倉地であり重要な地域でした。昭和5年と平成30年、

史実に基づき正法寺前の田を発掘すると泥塔(でいとう)や瓦が多数発見されました。創建以来、寺は人々の心の支

えとなり当地の発展を見守ってきました。

現在の諸堂は、江戸期に京都御室派 仁和寺の末寺となり、山際へ移転建立されたものです。寺の名は石鈇山

(いしづちざん)往生院(おうじょういん)正法寺 (しょうぼうじ)と言 い地名の「大生院」は寺名からとられ

ました。かつての境内は前の田で広さは東西約100m、南北約500m、約五町歩の面積でした。広大な寺域には中門・金堂・講堂・鐘楼・

庫裏等の七堂伽藍があり瓦葺き

の寺が建っていました。今も田の名に築山・中門・鐘楼堂・蓮池・錦堂の名が残ります。また境内にそびえていたという 銀杏が

あり小字を銀杏木と言います。古くから布目瓦や泥塔・陶片が出土し、 年代は 奈良時代から江戸期にわたります。